FF12(ファイナルファンタジーⅫ)は、これまでのナンバリング作品のように、あらゆる層に向けた作品でなく、一部の層に向けた作品であるため、賛否両論が激しい作品ではありますが、これまでのナンバリング作品とは違う独自の魅力があるのも確かです。

本記事では250時間以上をFF12に捧げた著者が魅力について語っていきます!

なおFF12と言えば、プレイヤーに委ねている部分が多い作品であるため、人によっては本記事で挙げる魅力が欠点になったり、逆に欠点が魅力になったりする作品なのであしからず!

FF12の魅力①:やり込み要素が多い

FF12はFFTやタクティクスオウガに関与した松野泰己が手掛けていましたが、途中からは河津秋敏に交代となります。

河津秋敏の関与作品と言えばロマサガシリーズ!

そしてロマサガシリーズといえばやり込みです。

そんな河津秋敏がエグゼクティブプロデューサーとして手掛けたFF12は、これまでのナンバリング作品と比較してやり込み要素の強い作品に仕上がっている。

そのためか評価も二極化しました。

- モブハントやレアアイテムの収集など、クリア上関係ない事柄に消極的なプレイヤーには物足りない作品。

- 一方、過去のナンバリング作品で裏ボス撃破、レアアイテム収集、最強メンバーの育成に励んでいたプレイヤーにとっては、非常にやりがいがある作品。

FF12がナンバリング作品の中で、最も多く廃人を出したはず。

サガシリーズを徹底的にやり込んだプレイヤーも、やり込み要素においては満足できる作品です。

FF12やり込み魅力①:モンスター図鑑コンプリート

モンスター図鑑コンプリートの要件は全てのモンスターに遭遇して駆逐するだけ。

言葉にすると簡単なのですが、FF12では特殊条件を満たさないと遭遇できないモンスターが多いのが特徴。

また、ラスボスを圧倒する強さのモンスターも多く、非常にやりがいがあります。

モブハント

モブハントは酒場の張り紙やモンブランからの紹介によって、依頼を受けることができます。

依頼には本シナリオの進行度やクランランクが関係しているため、序盤から全てのモブと戦えるわけではないです。

一般的に本シナリオのボスと比較すると強めのモブが多いです。

モブの強さは弱い順に下記のようになっており、Hクラスの中にはラスボスを圧倒する強さのモブも紛れ込んでいます。

E→D→C→B→A→S→H→X

なお、最高峰のXクラスはHP5,000万超とFF至上最高峰のHPを誇るヤズマットのみ。

HPだけでなく強さも尋常で、瀕死状態からの怒涛攻撃は恐ろしかった思い出があります。

繰り返しますが、FF12はラスボスを上回るモブが多い!

そのため、これまでの作品のように徹底的に育成したけど、それに見合う敵がいない。

そんな心配は不要です。

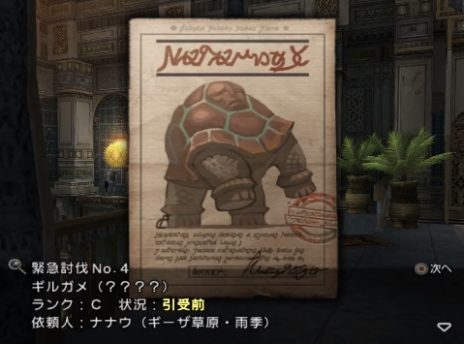

個人的に苦戦したモブはランク「C」のギルガメ。

早い時期から挑むことが可能で、ランク「C」と侮ると・・・圧倒的強さで蹂躙されます。

ギルガメはランク「B」上位に匹敵する強さを誇っていたのです。

たまに、このような情報の間違いがあるので気をつけましょう。

coco

cocoFF5で有名になったギルガメ。原作同様にスリルある戦闘で何度も全滅したよ。(沈黙が効くとは知らなかった!)

レアモンスター

レアモンスターとは特定の条件を満たさないと出現しないモンスターのこと。

ハントループを含めると、なんとその数は・・・80匹ぐらい!

もはやレアとは呼べない数の多さです。

出現条件は複数ありますが、多いのは以下5つ。

- ゾーンを訪れた際に一定の確率で出現

- プレイ時間の「分」の桁が○~○分のときに出現

- 一定の場所に10秒留まると出現

- ゾーン内の全てのモンスターを倒すと出現

- チェイン数が○○以上のときに出現

ハントループのレアモンスターは、物語中盤のバンガ3兄弟から依頼を受けることが前提条件となります。

それ以外のレアモンスターは、上記のように一定の条件を満たすと出現となるため、気づかずに遭遇することもあります。

あっ、こいつ見たことねー!えっ、メンバー瞬殺ーーーー!!得た教訓が「見たことない奴は強いと思え!」でしたね。

召喚獣

本作品の召喚獣は全て戦うことで仲間にします。

召喚獣は全部で13体いますが、本シナリオだけ進めていった場合は5体しか仲間になりません。

残る8体は寄り道して倒す必要がありますが、一部の召喚獣と遭遇するためにはサブイベントをクリアする必要があったり、様々な仕掛けを解く必要もあります。

最強召喚獣のゾディアークはFF12の三強の一角であり、道中の雑魚敵も最高峰レベルであるため、ゾディアークに遭遇するのも倒すのも大変です。

- HPは40万未満と割と低め。(それでもラスボス以上)

- 高威力+即死効果の「ダージャ」や最大HPの半分を削る「貫通グラビガ」など強烈な攻撃を仕掛けてくる。

- 物理攻撃無効の「魔法障壁」、魔法攻撃無効の「完全マバリア」「リフレク」でこちらの攻撃手段を限定してくる。

召喚獣13体揃えるのも一筋縄ではいきません!

FF12やり込み魅力②:アイテムコンプリート

本作品ではレアアイテムが非常に多く、本シナリオをプレイするだけではレアアイテムに手が届きません。

レアアイテムの大半は交易品で揃いますが、一部についてはトレジャーのみ入手、モンスターからのドロップのみ入手となり、その確率が非常に低く設定されているものもあります。

一番えぐいのが、入手方法がレアモンスターからの低確率ドロップのみ!

遭遇するのも大変なのに、ドロップ率1桁とかもはや笑えるレベルです。

このことから、アイテムコンプリートの方がモンスター図鑑コンプリートより根気が求められます。

交易品

本作品では「交易品」というシステムがあります。

交易品とはAとBのおたから(素材)を売却すると、交易品としてCが新たに販売される仕組みのこと。

レアアイテムは交易品ルートで入手する物が多く、素材集めのためにフィールドやダンジョンを駆け回ることになります。

また、貴重な素材な場合は素材そのものが交易品扱い(大アルカナ、玉鋼等)となり、長い道のりになります。

素材は特定のモンスターから盗んだりドロップで入手しますが、低確率でしかドロップしない敵も多く、ドロップするまでひたすら戦闘は今となっては良き思い出。

記憶に残っているのが、素材「玉鋼」の更なる素材に当たる「ヒヒイロカネ」の収集。

ドロップする敵はナブレウス湿原の一部のゾーンにしか出現しないエメラルタス。

ドロップ率は6%と低く、ヒイイロカネも2つ以上集めていたため、大変だった思い出があります。

そんな苦労のせいか、「玉鋼」の売却から入手できる交易品「マサムネ(Ⅰ)」や「トウルヌソル」は愛着がわきました。

トレジャー

FF12ではトレジャーからアイテム入手する機会が過去作品と比較して圧倒的に多いです。

過去作品と違い、トレジャー自体に出現率が設定されているうえに中身もランダムです。

例えば、賛否両論で有名な「最強の矛」をトレジャー入手確率は以下の通り。

- 無印版:トレジャー出現率10%×最強の矛抽選率1%=0.1%

- TZA版:トレジャー出現率1%×最強の矛抽選率100%=1%

ヘネ魔石鉱で入手でき、トレジャー経由で「最強の矛」を入手する作業は「ヘネマラソン」と呼ばれています。

ちなみに「最強の矛」は、無印版では「特定のトレジャーを取らない事を条件」に入手可能でしたが、あまりに評判が悪かったことからインターナショナル版以降は廃止。

代わりに、ハントループの優勝景品の1つにもなりました。

トレジャーの中で最も低確率なのが、透明武器(バランスブレイカー)の1つ「ザイテングラート」。

確率はなんと0.01%!!

- トレジャー出現率1%×ザイテングラート抽選率1%=0.01%

えげつないのはトレジャー自体が透明なこと!

そのため、トレジャー出現場所まで移動して都度確認をする必要があります。

なお、透明武器については乱数を利用した入手方法もあり、参考動画がyoutubeでいろいろアップされています。

ドロップ

一部の武器や防具については、入手方法がモンスターからのドロップのみとなっています。

モンスターの中でも大変なのが、ボスやレアモンスターからのドロップを狙う場合。

「ダンジューロ」(TZA版ではシカリのナガサF)という片手ダガー最強武器は、ラルヴァイーターというモンスターが3%~12%の確率でドロップする以外、入手方法はなし。

大変なのが、ラルヴァイーターはレアモンスターであり、1匹出現させるのも一苦労するため気の遠くなる作業です。

また、TZA版において片手メイスの「ぐりぐりばんばん」は、FF12の三強の一角であるオメガmk.Ⅻが1%~5%の確率でドロップと鬼畜仕様でしかないです。

一応、救済措置としてセロビ大地のトレジャーから0.1%の確率で入手可能。

ドロップといえばロマサガ2のダンターグのデストロイヤー、トレジャーといえばミンサガ原作の青の剣が思い浮かぶわ。どちらも取ったことないけど・・・

FF12やり込み魅力③:縛りプレイ

どのジャンルのゲームでも縛りプレイは人気です。

もちろんFF12でも縛りプレイをするマゾは多い。

戦闘システムが非常に奥深いFF12では、縛りプレイにやりがいを感じるのでしょう。

その中でも最もFF12らしい縛りプレイといえば全自動ヤズマット。

全自動ヤズマットとは、HP5,000万超の最強ボスのヤズマット相手に「コマンド入力」「戦闘中の移動」は禁止として、すべてガンビットに任せた自動戦闘で勝利することです。

この縛りプレイの発端は、ネット上でのネタ書き込みでした。

ヤズ戦はガンビットに任せて、PS2付けたまま寝てたから、あんま印象にないな。起きたら、いなかったって感じだったし。

このネタ書き込みを本当に実現可能なのか、やり込みプレイヤー達が検証したのです。

当初は難題すぎて興味すら示されなかったが、ガンビット理論・装備や技の特性を研究。

そして、あらゆる手段と知識を総動員して、なんと1年後に偉業を成し遂げたのです。

やり込みプレイヤー達が全自動ヤズマットに挑むその勇ましい姿は、「フェルマーの最終定理」に挑む数多の数学学者の姿と変わらない勇ましさだと認識しています。

全自動ヤズマットの最大の課題はリーダーが戦闘不能になること。

リーダーが戦闘不能になるとリーダーを選択画面に移行することからコントローラーを操作することになります。

これは「寝ている間にヤズマットを倒していた」に反してしまいます。

しかしながら、この「戦闘不能回避」がヤズマット戦では避けるのが非常に難しい。

- 高い攻撃力や、強力な全体技の使用。

- 通常攻撃に戦闘不能追加が設定。

- 100%戦闘不能になる「必殺」という凶悪な技を使用。

特に「必殺」が最大の関門!!

もし、戦闘不能時のリーダー選択が許されていたら、もっと早く実現されたはずです。

また、この全自動ヤズマットの実現を機に「ヘイトコントロール」や「順番待ち」の解析も行われるようになり、結果としてFF12の奥深いシステムが見直されることになりました。

ヤズマットはコアなファンを喜ばすだけでなく、FF12の再評価のきっかけを作り、一度は離れたファンを取り戻した偉大な存在だったのです。

FF12の魅力②:過去作品のキャラがたくさん登場

これまでのナンバリング作品でも、過去の人気敵キャラが不意に登場してファンを喜ばすことがありましたが、FF12においては該当するどころか、これまで以上に人気敵キャラの再登場が多いです。

個人的に印象的だった敵キャラを紹介します。

FF12再登場①:デモンズウォール

FF4初登場のトラウマボス。

時間と共にこちらに迫り、制限時間内に倒せなければゲームオーバー。

FF12では正面から迫ってくるためスリル満点。

ただ個人的にはFF4より聖剣伝説2のルームガーダー戦を思い浮かびます。

ルームガーダーには良く押しつぶされました。

FF12再登場②:ギルガメッシュ

FF5初登場。

最も濃い敵キャラ。

FF12ではモブとして登場。強さは「H」クラスで2回戦いますが、2戦目はかなり強いです。

FF5同様に「源氏シリーズ」を盗むことができます。

ギルガメッシュ戦では、FF5の神曲として有名な「ビッグブリッヂの死闘」のBGMも再現されているため、FF5好きには最強のファンサービスでした。

他にも、クラウド、スコール、ジタン、ティーダの専用武器を持参しています。

再登場キャラの中で一番気合いが入っているキャラ!!

FF12再登場③:オルトロス

FF6初登場。

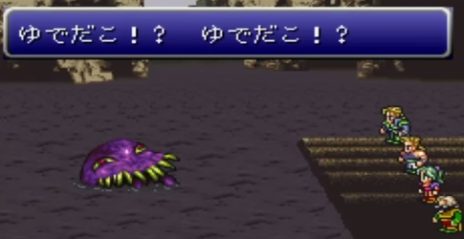

FF5のギルガメッシュ同様に、原作では何度か戦ったダメなタコ。

FF12ではモブとして登場し、強さは「A」クラス。

FF12では言葉は発しないが、女の子好きは受け継いでいる。

したがって、メンバーがアーシェ、パンネロ、フランの女性3人で出現場所に出向くことが条件となります。

原作同様に炎が弱点なのでファイラで「ゆでだこ」にしてあげましょう。

FF12再登場④:ルカヴィ一同

FF12と同じイヴァリースを舞台としているFFTでルカヴィと呼ばれた悪魔たち。

このルカヴィ達は全員登場し、勝利すると召喚獣として加わります。

不浄王キュクレインは、原作以上に不気味なルックスとなり、死の天使ザルエラだけ外見がフルチェンジとなりました。

きっと、ゾディアークとルックスが重なる部分があったからでしょう。

召喚獣戦はこれまでのラスボスも含め、原作の戦闘曲をアレンジしてくれたら、更にテンションが上がったことでしょう。

FF12再登場⑤:オメガ・神竜・ゾディアーク

FF12の三強と呼ばれる、オメガmk.Ⅻ・ヤズマット・ゾディアーク。

オメガmk.ⅫとヤズマットはFF5初登場のオメガと神竜がモデル。

なお、FF12ではこの2匹の立ち位置は逆転しています。

空より現われし、心を持たぬ者…「オメガ」…

それを追って来た者…「神竜」

12の武器を持つ勇者達でもかなわない…

しずかに、次元のはざまに、眠らせておくべし…

決して、かたりかける事なかれ

この忠告を無視して、波動砲やタイダルウエイブで蹂躙されたのは良い思い出。

オメガmk.Ⅻはヤズマット(神竜)を討伐するために作られた古代兵器であり、相手の強さに応じて自己成長する成長機能が組み込まれていることから、自己成長を促すため濃密なミストで満ちているクリスタル・グランデで、成長を続けていた。

ヤズマットは竜の中でも最も神聖な存在(そのため聖属性である)であったが、あまりに強大な力をもつがゆえに理性を失い、最終的には神の手に余る危険な存在となる。

立ち位置の逆転と言えば、FF5ではオメガは徘徊、神竜は宝箱に入っていました。

FF12では、オメガmk.Ⅻはトレジャーに擬態(ただし、この状態では戦闘に突入しない)ヤズマットは徘徊しています。

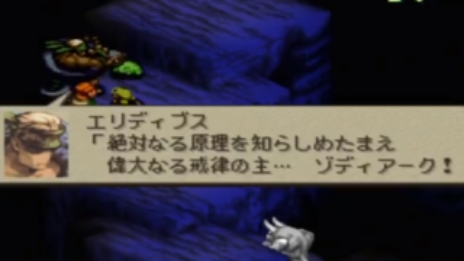

ゾディアークはFFTのおまけダンジョンの最深部にいるエリディブスが使う最強の召喚獣。

ルカヴィと違いFFTでは、ゾディアークと直接戦いませんが、圧倒的な威力から惹かれたプレイヤーは多かったはず!

原作ではチャージタイムも圧倒的だったというマイナス意見は言わないように!

技や魔法というのは、どれだけロマンが含まれているかが大事だからです。

FF12の魅力③:独自の戦闘システム

FF12の独特の魅力と言えば「戦闘システム」を挙げるプレイヤーが最も多い。

奥深い独自の戦闘システムは多くのプレイヤーを虜にし、廃人を続出させました。

FF12の独自戦闘①:ガンビットシステム

FF12の代名詞とも言える戦闘システムと言えば、間違いなく「ガンビットシステム」。

FF12では味方3人に対して、1人がプレイヤーで2人がAIに委ねられる形式となります。

このAIにあらかじめ命令を組み込むのが「ガンビットシステム」。

もちろん操作キャラもAIに委ねることは可能で、全員をAIに委ねてプレイヤーは見ているだけの状態は「全自動戦闘」と呼びます。

AIと言えばドラクエ4が有名である。

キャラごとに「いのち大事に」「呪文つかうな」など一定の作戦がありました。

リアルタイムバトルで味方キャラをAIに委ねる作品だと聖剣伝説2・3が挙げられ、コンピュータ操作時の行動パターンを事前に決めれました。

ただし物理攻撃だけで魔法はプレイヤーが都度操作する必要がありました。

ただし、AIの意図せぬ行動に不満を持つプレイヤーが多かったのも事実。

ドラクエでは厄介な敵を優先して集中攻撃をしたくても、コンピュータキャラが違う敵に攻撃したりする。

聖剣伝説ではピンチになって逃げようとしても戦い続けたり・・・

ラスボスにザラキはあまりに有名!!

そんな不満を解消できるのが「ガンビットシステム」なのです。

例えば下記のように組み込んだ場合。

- リーダーの敵にたたかう

- 味方1人HP<50%のときケアルガ

リーダーがターゲットとした敵を優先して戦い、リーダーが戦闘を避けて先に進めば他のキャラも目の前に敵がいようが避けて進んでくれます。

また、リーダーの敵を殲滅後、味方1人のHPが半分を下回っていれば、自動的にケアルガで回復も行ってくれます。

ただし、上記ガンビットの欠点は敵を殲滅するまでケアルガが発動しないことなので、現実的には下記のようなガンビットを組み込みます。

- 味方1人HP<30%のときケアルガ

- リーダーの敵にたたかう

- 味方1人HP<60%のときケアルラ

上記ガンビットであればケアルガ発動の優先順位が高いため、リーダーの敵が殲滅していなくても、味方1人のHPが30%を下回ればケアルガを発動してくれます。

また、リーダーの敵を殲滅後、HPが30%以上60%未満であれば、消費MPが低めのケアルラで回復してくれます。

このように、同じガンビットでも優先順位を変更するだけで戦い方が大きく変わるのです。

ガンビットは最大12項目組み込めるうえに、キャラごとに役割が違えば、当然ながらガンビットの組み合わせも変わります。

メンバーに最適なガンビットを組み込めば、ラスボスはもちろん凶悪な敵でも自動戦闘のみで殲滅できます。

ガンビットを工夫すれば、これまでのRPGでは当たり前だった戦闘後の回復のルーティンも自動化できるうえ、レベル上げやドロップ狙いの戦闘はルーティンワークに陥りやすいので非常に便利なシステムです。

ガンビットは最もプレイヤーに委ねられたシステムと言えます。

これまでのゲームのように戦闘で負けても、コンピューターが操作するキャラが勝手なことをしたから負けた言い訳もできなくなりました。

FF12の独自戦闘②:アクティブディメンションバトル

これまでのFFの専売特許であったATB(アクティブタイムバトル)は戦闘に時間の概念を取り入れたものです。

ターン制を取り入れているドラクエでは、例え素早さがどれだけ早くてもターンの最初に行動できるだけで、一度に複数回の行動はできません。

ATBでは素早さが早ければ、敵が3回行動する間に味方が5回行動することも可能です。

FF12では時間の概念に加えて、空間の概念も取り入れたADB(アクティブディメンションバトル)を採用しています。

空間の概念と言うと難しく感じるが、簡単に言うとシームレスバトル。

フィールド上で敵が見えたらバトル開始となります。

移動マップそのものが戦闘空間です。

ただし、敵を先に見つけても、剣や槍はもちろん銃・弓・魔法においても、射程距離は定めらています。

また、敵の感知(視覚・聴覚・生命)範囲も設定されているため、先に見つけたからと言って先制攻撃できるわけではないです。

ただし、回復魔法や補助魔法は敵が出現するダンジョン内であれば、先制して付加できます。

上記のような流れとなります。

なお、感知範囲や感知方法は敵のカテゴリーごとに異なります。

また、空間の概念で大事なのが「位置取り」です。

例えばFF12では、味方だけでなく敵にもガンビットと同様の「行動プログラム」が設定されており、敵によっては一番の近くのメンバーを狙うように設定されています。

そのような敵とのバトルの際には、HPや回避率が高い壁役が先陣を切り、残り2人が、槍・銃・魔法などで距離を保てば最小限の被害で敵を殲滅できます。

魔法攻撃においても、対象一体を狙う攻撃と範囲攻撃の2種類があり、範囲攻撃においては敵が密集しているところで放てば一層できるメリットがあります。

ただし、位置取りは臨機応変な対応が求められ、例えば範囲攻撃であるドラゴンのブレス攻撃は、味方が散らばっていれば被害人数は1人で済みますが、ケアルラやケアルガといった回復魔法も範囲対象であるため、味方が散らばっていると効果範囲外の味方は回復魔法を受けられない弊害が出てきます。

ところで、範囲攻撃で印象的だったのがクロノトリガー。

戦闘中に敵が動くため、密集したり一直線上に並んだときに円範囲攻撃や直線範囲攻撃を使えば、一度に多くの敵を巻き込めました。

序盤の「回転切り」は円範囲攻撃のため、敵の位置関係によって有効性やコスパが変動しました。

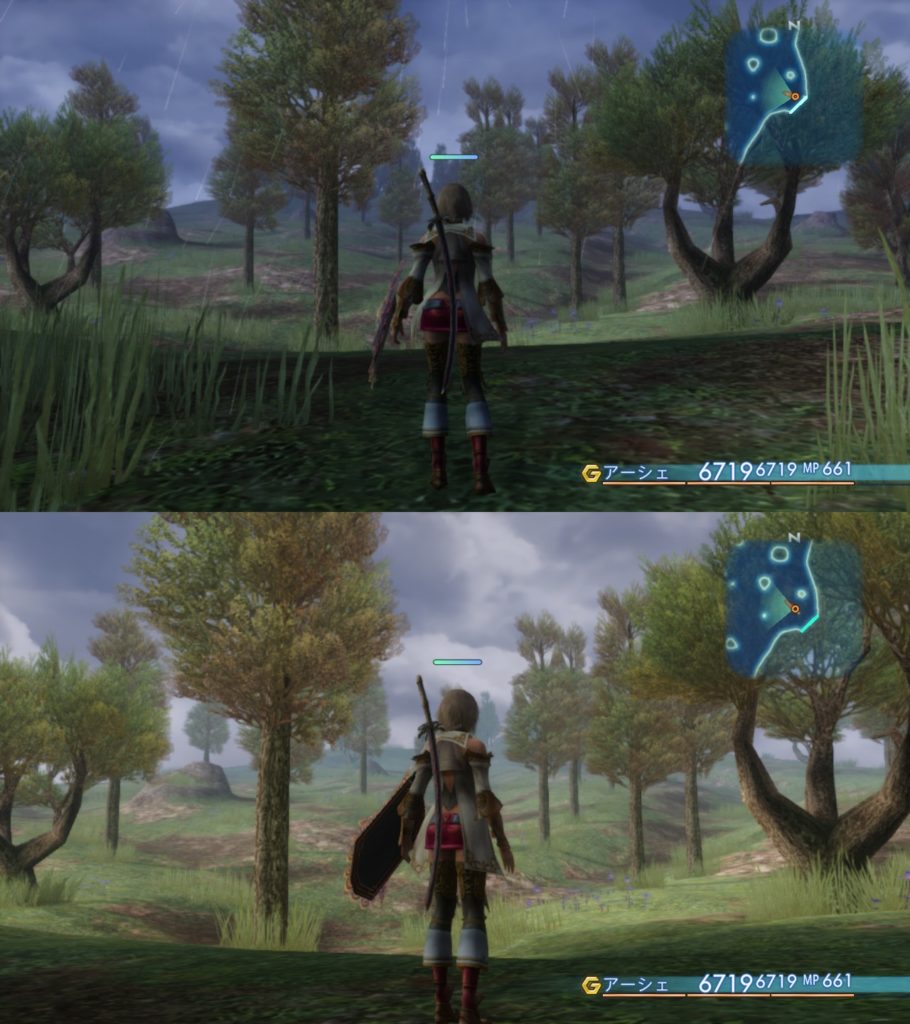

上の写真は敵が密集していなかったため攻撃対象は1匹ですが、下の写真では敵が密集していたため攻撃対象は3匹となっています。

ただし、クロノトリガーでは味方キャラを意図的に移動できなかったことや、全体攻撃も多く用意されていため「位置取り」はあまり重視はされませんでした。

FF12では味方キャラを自由自在に動かせるため、範囲攻撃の使い勝手は格段に上がりました。

FF12の独自戦闘③:敵対心

FF12では、敵側の行動原理の1つに「敵対心」という聞き慣れない言葉があります。

例えば、以下の2匹の敵が出現した場合を想定します。

- HPが高い敵「α」

- HPは低いが、回復魔法や蘇生魔法の使用頻度が高い敵「β」

プレイヤーはまず最初に「β」を仕留めて、その後「α」を集中攻撃して倒す戦術を練ます。

これはプレイヤーにとっては「α」と「β」を比較した場合、「β」の方が厄介だからです。

すなわち「β」の方が敵対心が強いことになります。

ドラクエでもグループ即死魔法の「ザラキ」を連発してくる敵は、厄介な(敵対心が高い)ため、真っ先に倒す戦術を練るはず。

FF12では「敵対心」が敵側の行動原理に組み込まれている場合が多いのです。

「敵対心の一番高い敵を狙う」というガンビットが、敵に組み込まれていることがあります。

ちなみに敵対心以外の行動原理は以下の通り。

- 一番近くにいる敵を狙う

- 残りHPが一番少ない敵を狙う(アンデット系に多い)

- 最大HPが一番低い敵を狙う

敵対心というのはポイント制度であり具体的に数値で示せます。

- 敵にたたかう選択・・1hitにつき5ポイント加算(3hitの場合、5×3ポイント)

- 味方にフェニックスの尾を使用・・24ポイント加算

- 味方にケアルガ使用・・味方1名につき10ポイント加算(3人全員に効果が及んだ場合は10×3ポイント)

- 敵にファイラ・サンダラ・ブリザラの黒魔法を使用・・20ポイント加算

- 敵にファイガ・サンダガ・ブリザガの黒魔法を使用・・28ポイント加算

一般的に、味方への魔法より敵への魔法の方が敵対心が高くなる傾向があります。

- 味方にヘイスト使用・・5ポイント加算

- 敵にスロウ使用・・22ポイント加算

- 味方にケアル使用・・2ポイント加算

- 敵にファイア使用・・10ポイント加算

悲劇の一例として、終盤の大灯台下層で敵がうじゃうじゃ集まってくる場所で、開幕同時に最強黒魔法コラプスを放つと・・・

- ファーストタッチで10ポイント加算

- コラプスで62ポイント加算!

敵対心が一気に72ポイント上昇して、使用者が嬲り殺される現象が起きます。

ちなみに敵対心上昇の一番高い行動は・・・

- 敵にアレイズを使用・・・180ポイント加算

これは、敵に攻撃されることより、敵に施しを受ける方が自尊心が傷つく原理です。(敵にフルケアは100ポイント加算)

この敵対心を意図的に管理(ヘイトコントロール)したり、前述した位置取りを意識すると戦闘がより面白くなります。

例えばFF12において、敵に与えるダメージを増やす手段の一例として、以下のような設定があります。

- 瀕死状態になる(瀕死攻撃力UPライセンス保有時)

- HPを1/16以下にする(連撃発生率上昇)

欠点は当たり前だが、この状態で敵に狙われると戦闘不能になるリスクが極めて高いこと!

もし、敵が味方メンバーをランダムで狙ってくるのであれば、このような状態を維持する利点より欠点の方が大きいのですが、敵対心をコントロールして、この状態のキャラが敵の的から外れたとしたら、圧倒的な火力で敵に大ダメージを与え続ける極限アタッカーになります。

ついでに、この極限アタッカーが敵の背後に回り込めば、ブレスなどの範囲攻撃に巻き込まれる心配もなし。

よく動画サイトで、瀕死のキャラが連撃率の高い刀や「源氏の小手」を装備して、バーサク・ブレイブ状態で鬼神の如く敵を斬りつけている光景を見かけますが、この状態で斬りつけているキャラに敵が攻撃を仕掛けてこないのは、敵対心を管理しているからです。

これまでの作品と違い、敵が誰を狙ってくるかランダム(運任せ)でないため、より高い戦術を練ることもできます。

敵対心は、知れば知るほど面白い仕組みですが、チュートリアルでは触れておらず、敵対心については序盤の街のモブがさらっと言うだけ。

そういや、モンスターも嫌いな奴を一番に狙うらしいな。

俺たちが毒を吐いたりするモンスターを真っ先に倒したいと思うのと同じってワケだ。

回復魔法なんかはモンスターが嫌う行動だぞ。

覚えておくと、少しは役に立つと思うぜ。

モブのセリフ一部抜粋。

少しでなく間違いなく役に立つと言っておけ!!

FF12の戦闘を本気で楽しみたいなら、以下3つを心がけること。

- 盾役・補助役・攻撃役と役割分担を行う

- 各役割ごとに、ガンビットを使い分ける

- ボス戦では、位置取りや敵対心を意識してみる

ただし、敵対心についてはあまり深く考え過ぎると戦闘が窮屈(魔法を躊躇してしまう等)になるため、ほどほどが丁度良い。

敵対心の知識がなくとも三強は倒せますし、味方1人を強制的に囮にする便利な緑魔法「デコイ」も存在します。

雑魚敵では、敵対心以外の行動原理(一番近い敵を狙うなど)に基づく敵もそれなりに存在するため、あまり意識し過ぎても逆にハマります。

FF12の魅力④:壮大なロケーション

僕自身は旅行が大好きで渡航国は30ヵ国以上です。

そんな旅人好きにとって、FF12のロケーションは非常に刺激的で冒険している感じになれます。

FF12ロケーション魅力①:豊富なロケーション

FF12では、草原、砂漠、雪原、森林、山地、海岸といった様々なロケーションが用意されています。

ワールドマップが撤廃されたことによって、これらのロケーションが繋がっているため、森林を抜けたら海岸、砂海の奥に古代遺跡、砂漠や草原地帯に連なる洞窟など冒険している感があります。

中盤で、アルケイディア帝国へ向かうことになるのだが、ラバナスタからスタートした場合、砂漠→山地→森林→海岸→草原→地下宮殿と長い道のりを移動するため、初プレイでは本当に遠くまで旅してきたなと感じました。

また街においても独特性があります。

砂漠に位置するラバナスタは、青空の下、石の建築物に大きな植物や噴水があり、ヒュム族(人間)の他にも、バンガ族、シーク族など、様々な種族が行きかう活気溢れる雰囲気です。(ヒュム族については、男女共に露出率の高い服装が多いのも特徴)

一方アルケイディア帝国の帝都アルケイディスでは、見上げるような高層建築が並んでおり、お店の内装もハイソ。

移動手段もエアタクシーなど技術力の高さもうかがえ、中世が舞台の物語にも関わらず近未来的な街です。

種族においては、差別意識が根付いていることからヒュム族が大半を占めており、服装もラバナスタと違い気品があります。

FF12ロケーション魅力②:各ロケーションが非常に丁寧に造られている。

例えば、サリカ樹林と呼ばれる森林のダンジョンでは、落ち葉やコケ、シダ植物、ツタ、木橋の色合いや光の加減など、ゲームに直接影響しない細かい部分まで再現されています。

当然ながら、サリカ樹林に潜むモンスターは植物や大型の虫を連想したモンスターであるため、より臨場感があります。

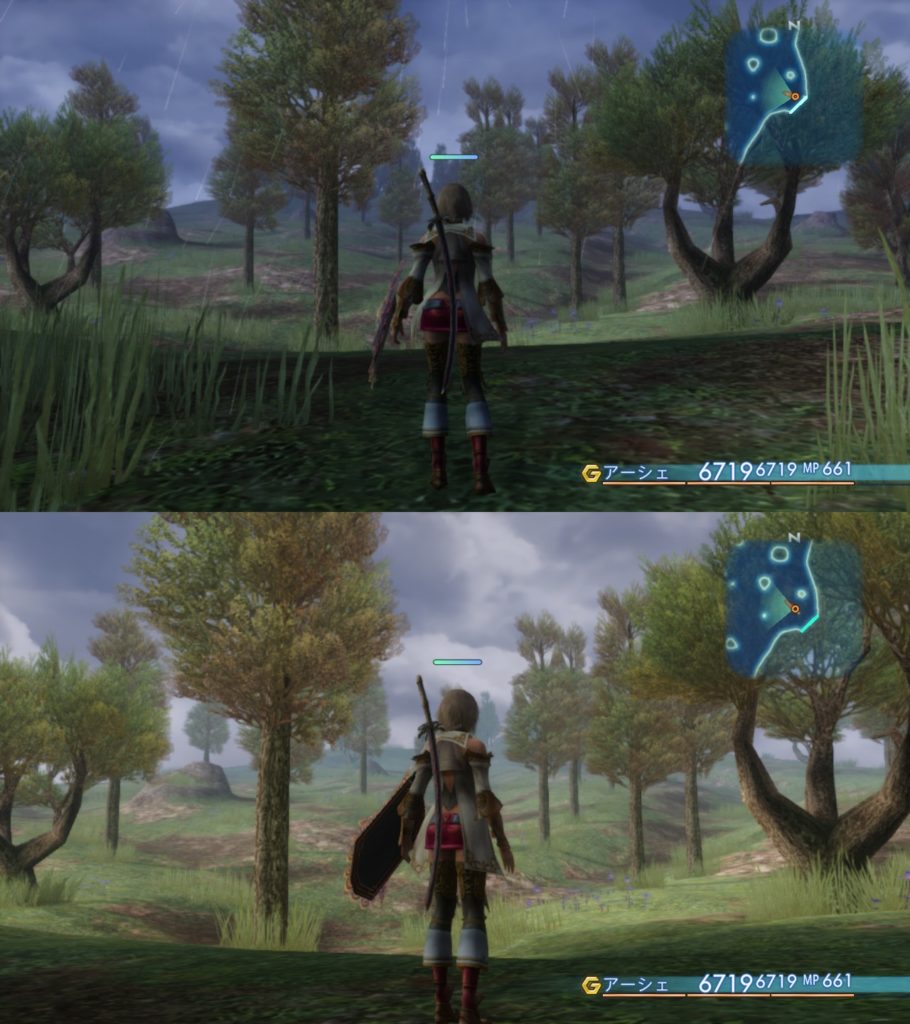

上記3枚のサリカ樹林の画像は、立ち位置はそのままでカメラのアングルを変えただけです。

ラバナスタのダウンタウンは、インドのニューデリー中心街の地下マーケットが思い浮かびます。

岩石が多く高低差があるダルマスカ砂漠では、ヨルダンのペトラ遺跡周辺の砂漠が思い浮かびます。

FF12ロケーション魅力③:天候が複数用意されている。

FF12では晴・曇・雨・吹雪・濃霧・砂嵐など、同じロケーションでも天候が変わることによって、雰囲気ががらりと変わる魅力があります。

1つのロケーションで、1~3の天候が用意されている。

さらに、映像だけでなく大雨時には雷鳴が轟いたりと、サウンドにも注力していることから臨場感があります。

序盤のギーザ草原では、天候だけでなく雨季と乾季で、同じマップでも流木や水によって通れる場所まで変わります。

また、序盤では苦戦を強いられるモブのギルガメは、大雨でないと出現しないなど、特定の天候時にしか出現しないモンスターもいます。

天候は演出だけでなく、戦闘にも影響します。

- 雨の時は、雷属性が強化や火属性が弱化

- 大雨や吹雪では、弓やボウガンの命中率が下がる

大雨での戦闘が必須条件となるギルガメ戦ですが、ギルガメは雷属性が弱点のうえに大雨で雷属性が強化されることから、サンダー系の魔法は極めて効果的です。

FF12の魅力⑤:重厚感溢れるBGM

賛否両論の激しいFF12ですが概ね高評価なのがBGM。

重厚感のあるBGMが多く、ゲームとしては勿体ないと思えるほど。

特にオーケストラの音楽が好きな人にはたまらない!

本記事では個人的にお気に入りのBGMを6つ紹介します。

FF12魅力BGM①:東ダルマスカ砂漠

一番最初のフィールド。

砂漠の曲としては明るいですが、壮大なフィールドであることを映像だけでなく、BGMからも伝わってきます。

FF12魅力BGM②:サリカ樹林

中盤のサリカ樹林のフィールド曲。

大自然の中にいるような神秘的な落ち着く曲で、ジブリ作品で使われても違和感のないBGM。

当初はボムキングのムービーを挿入するつもりだったけど、あまりにも奴とBGMがミスマッチしたので動画から外したよ。

FF12魅力BGM③:動乱 帝国バージョン

ジャッジ・ギース、ジャッジ・ベルガ、ヴェイン=ノウスとの戦闘時の曲。

この曲は個人的にベルガとのやり取りで流れているのが印象的でした。

帝国曲はFF12では避けては通れません。

FF12魅力BGM④:自由への闘い

ラスボス戦の曲だが、曲自体はヴェインとヴェーネスとのやりとりの時点から流れます。

前半は嵐の前のような静かな感じに対し、後半はかなり激しく豪勢でテンションが上がります。

FF12のラストを飾る一曲にふさわしい!

僕の洗濯曲(朝、洗濯を干すときに流す曲)に選ばれた名誉ある曲でもあるよ。

FF12魅力BGM⑤:交響詩「希望」Symphonic Poem“Hope”

本作品のメインテーマ曲であるが、作中で流れるのはエンドロール時。

葉加瀬太郎が楽曲提供しているせいか、普段はダラダラ見ているエンドロールなのに、このエンドロールでは思わず聴き入ってしまいました。

FF12魅力BGM⑥:ビッグブリッヂの死闘

FF5の神曲のアレンジ曲。

あの神曲を別作品で再び聞ける日が来るとは・・・

1戦目は橋の上での闘いとなるため、FF5のビックブリッヂでの闘いが思い浮かびます。

2戦目は格段に強くなっており、戦闘に集中してしまうため感慨に浸る余裕はなし。

FF12の5つに魅力まとめ

- やり込み要素が多い

- 過去作品のキャラがたくさん登場

- 独自の戦闘システム

- 壮大なロケーション

- 重厚感あふれるBGM

冒頭で述べた通り、FF12はあらゆる要素をプレイヤーに委ねる作品であったため、与えらた本シナリオをクリアするだけでは、FF12の魅力に触れることなく終わってしまいます。

また、これまでのナンバリング作品と違い、面白さを与えられるのでなく引き出していく作品でもあるため、賛否両論の激しい作品となりました。

FFTの革命家ウィーグラフのセリフ「我々の投じた小石は小さな波紋しか起こせぬかもしれんが、それは確実に大きな波となろう。たとえ、ここで朽ち果てようともな!」のように、FF12の波紋は最初は小さく市場の評価も低かったが、徐々にその魅力が広がり、やがてそれは大きな波となって評価を取り戻してくれました。

そのまま朽ち果てなくて本当によかった!

長文ながら、ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

これからFF12をプレイするならば原作から大幅に改善されたリマスター版がおすすめです。switchとPS4で遊べます。

FF12は奥深いので攻略本もあったほうがおすすめ。リマスター版の攻略本もあります。

原作とリマスター版の違いについては、こちらの記事を参考にしてください。